京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

遠見岩から大パノラマ

|

|

日程:

・2025.8.2 (土) 晴れ 36℃ ikomochi

コース:

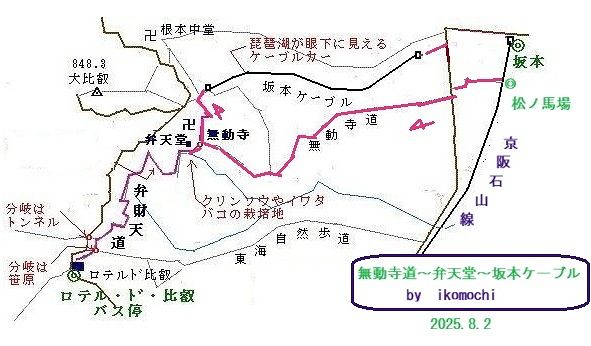

・京都駅9:26近江今津行→大津京=京阪大津京→松ノ馬場9:59=10:05~無動寺道入り口10:35~法華塔11:45休憩=12:00~12:35昼食=12:50~13:00遠見岩~13:10崩落地~無動寺谷13:40~弁財天堂14:20~ケーブル比叡山駅15:30→ケーブルカーで坂本へ→バスにてJR比叡山坂本駅→JR京都駅16:31着

猛烈な夏日が続く。冷房の室内と外気温のギャップが大きすぎて身体のバランスがよれよれ。夜も冷房がないと眠れないので、身体は冷えた状態のままで過ごす日々。山歩きに行って思い切り大汗流さないと体内の血行の廻りも悪くなっているなあ。でもこの暑さの中どこ行こうか。適度に涼しく足場もよいところは?? ソウダ 比叡山に行こう!となった。

|

|

| 京津坂本線から琵琶湖を眺める | 京阪三井寺駅の車庫 |

|

|

| 松ノ馬場付近地図 | 無動寺道へ道標 |

|

|

| 堂々たる古民家が続く | 八王子山を眺める |

久々に無動寺道を行くことにする。松ノ馬場駅から古い家並やお寺の続く坂道を登っていく。上がるほどに琵琶湖が眼下に広がり気持ちいい。県道に出て竹林の木陰で休憩。京都市内に比べると風が涼しいものの気温は高い。

|

|

| 坂本4丁目地蔵さん | 穴太積みの立派な石垣 |

|

|

| 坂道を登っていくと正面に三上山 | 無動寺道取り付き |

無動寺道入り口の標識の立つ林道へ入る。すぐ脇に墓地があり、穴太衆の墓地とある。自然石を巧みに積み上げびくともしない石垣を作り上げる穴太積みの先人たちの墓地が並ぶ。お盆の前とあって車が次々とやってきて、墓地の掃除をする方々が増えていく。わたしも来週は母の初盆で帰郷する。京都滋賀も昔からの習わしを大切にしている。

|

|

| 穴太衆の墓地 | 林道にクマ出没注意 |

県道から林道へ入るとすぐに、「熊出没注意!」の立て看板。今年は山は不作で里に出た熊と人との遭遇事故が多発する。お互いに不幸なことだ。大文字にも熊はいるし比叡山に生息するのは当然でしょう。夕方早朝じゃないので、彼らも人前には出てこないだろう。

そんなこと考えながら木々に囲まれた林道を歩いていると、先ほどから前を歩いていた女性が立ち止まってなにやら準備中。こんにちは どちらへ と声を掛ける。

比叡山へはよく来られているらしい同年代の女性は、「この道 暗くて怖いですよね。熊が出るというのでラジオを掛けます。虫も多そうなので蚊取り線香を準備してます」と忙しそう。「虫はこの暑さできっといませんよ。この道は人もそこそこ通るし、熊も昼間で人も多いから隠れていますよ」と言うも、不安そうな女性。ラジオの音を聞かされるのは嫌なのでさっさと先に進む。

|

|

| クマが怖い 虫が怖いと準備中の先行者 | 行者さんがここで礼拝する |

|

|

| 蝉の抜け殻 だーれだ | ここから急登が始まる |

石積みの急階段が続く山道。道端には古いお地蔵さんが点々と立ち、比叡山千日回峰行の僧たちがお参りするのだろうか、茶碗の水が供えてある。木の根の階段で下山の男性とすれ違う。聞くと、朝5時から中尾坂を登り始め峰道をぐるっと回ってきたとのこと。早朝でまだ涼しく歩きやすかったです と元気な足取りで下っていった。

|

|

| 黙々と登る | 阿闍梨さまが見守る |

|

|

| 小ピークの法華塔 | 文化13年建立とある(1816年) |

11時過ぎで気温がぐんぐん上がり汗がしたたり落ちる。尾根の先端に建つ法華塔の下で休憩。熱中症対策にと持ってきた胡瓜の塩もみと桃でミネラル補給。見守る阿闍梨像にこの先もよろしくとお願いして、やっと平たんになった山道をいく。

|

|

| 熱中症対策の胡瓜塩もみ、桃 | 正井大阿闍梨の祠 3回目の千日回峰行の行中 2,555 日目にここで亡くなられた |

途中で赤い前垂れを掛けたお地蔵さんに出会うが、それは千日回峰行の途中で息絶えた阿闍梨様を祭ってあるものという。不動寺道の回峰行は厳しいという。NHK放映の千日回峰行のドキュメントを見たが、暗闇の山道を飛ぶように歩き、飲まず食わずの堂ごもりを行いと、凡人ではとてもできない荒行であった。今歩いているこの道を、修行僧はひたすらに歩いているのだろうな。途中で命を賭すことがあっても。

お像の前の道の真ん中に丸まった葉っぱが落ちていた。なにかな?と拾ったら、葉っぱでくるくる身を丸めた虫のようだった。踏まれたらいけないので石垣の上に乗せた。

|

|

| 葉っぱシュラフのなにか | 踏まれないように移動 中に幼虫がいるようだ |

紀貫之墓地への道分岐をさらに先へ進む。岩がゴロゴロした坂を少し登り、平坦で涼しい木陰道でやれやれ。更に進むと、ががーん、眼下には盛大な崩落地が広がっている。もう10数年以上歩いていないのですっかり忘れていたが、一か所谷が崩れていて渡された木の橋を渡ったよなあ と思い出した。

|

|

| 紀貫之墓地への分岐 | さらに岩場の道を登っていく |

|

|

| 木漏れ日の涼しい道 | 大崩落地にでる |

|

|

| 下ってきた坂を振り返る | 鎖が張ってあるけれど。。怪しい |

さらに2021年頃大雨や台風で急こう配のこの谷間に大崩落があったようだ。でもさすが、回向の道、歩きやすく直されているので斜面の道をゆっくり下っていくと、山側には太い鎖が張られている。ただ、谷底から登る時に張られていた鎖は、持つと先端の杭が抜けていた。鎖に頼らず、土の壁面を頼りに歩いたほうが危なくない。崩落地は急に切れ落ちているわけではないので、慎重に足を運べば問題はない。

|

|

| 崩落地を振り返る | さすが比叡山 石組みの縁石 |

|

|

| やれやれ 穏やかな道で休憩 | 眼下に広がる絶景 |

そこから先は緩やかなトラバース道となりほっと一息。道端に座って、昼食とした。木々の間を抜けて吹く風が心地よい。のんびり座っていると、登山口で初めに出会った女性が追い付いてきた。「こんなところで休憩しないで あそこがいいのに。私はあそこが好きなんですよ~」と道の先の日当たりのよい場所を指さす。

「いえいえ、向こうは日差しがきつくて暑そうでこっちにしたんです。」お先にという女性を見送って小鳥の鳴き声に耳を傾ける。山から下ってくる人が少しづつ増えてきた。おにぎり弁当を食べ、さてと腰をあげる。

先ほどの女性のお気に入り場所は、岩道の先に広がる琵琶湖。こんなに琵琶湖が見えていたっけか?どうも岩場の下の木々が伐採されて眺望がよくなったみたい。正面に三上山から遠く鈴鹿の山並みが連なる絶景だった。遠見岩というそうだ。岩道を越え、上の紀貫之墓地への道の分岐を過ぎる。

|

|

| もう一か所 紀貫之墓への入り口 | この標識を越えて 恐ろしいことになる。。 |

さあ もうすぐ無動寺だ。やれやれと道標を越えて次なる坂へと下った。が、思い出したよ。無動寺谷へ急下りの道だった。この斜面の怖いのなんの。片側は谷へと落ち込んだ斜面。山側は乾燥して草木もないむき出しの土壁。足元はさらさらの砂に堆積した落ち葉。うっかり足を踏み出すとずるずると滑っていきそう。

わあ えらいこっちゃ。おまけに今日は愛用のストックは持ってこなかった。ストックに頼ってバランスを崩して歩いているのではないだろうか?と最近ストックなしで歩いている。こんな時はストックさまさまなのにー。半べそ掻きながら、滑らないように踏ん張って、杖になりそうな枝を探すもこれがまたないのです。四苦八苦、やっと拾ったのは細い枯れ枝で力をいれたらぽきっと折れそう。なんとか枝を支えによちよちと斜面の道を下った。ものの50センチあまりのところだけど、いやあ怖かった。あの滝谷峠の斜面とおんなじように肝が冷えた。

|

|

| うわー なにこの急傾斜の 砂&落ち葉の道は! |

とりあえず安全な場所まで下ってきたけど 危険地帯 |

|

|

| 支尾根を巻きながらアップダウン | 無動寺谷へ下る |

|

|

| 枯れた川を対岸へ | 無動寺へ |

さきほどの崩落地なんか楽勝だ。こんなずるずる滑る砂道を修行とはいえ日々歩く僧たちはえらいなあ~と、つくづくと尊敬しながら、無動寺の谷へと下った。沢が流れる谷間は、ここも砂に埋もれていて、大雨の崩落の影響があった。でも埋もれた沢の水辺にマツカゼソウの群落が白い花芽を付けていた。

谷底から急な斜面を登り、獣除けの柵を開けて、そこは無動寺玉照院。大阿闍梨さんのお住まい。少し登ると大乗院、明王堂と修行の中心地となる。山道は終わり舗装された道を進んで弁天堂へ向かう。途中に、東海自然歩道へはこちらの看板があり、足元に広がる谷間へと導く。

|

|

| 獣柵を開閉して | 玉照院 大阿闍梨さんのお住まい |

|

|

| 親鸞上人修行地大乗院 | 千日回向拠点の明王堂 |

|

|

| 左 弁財天堂道へ | 東海自然歩道へは 途中から谷へ下るように道があった |

あれれ たしか道は弁天堂を抜けていったはず。谷へは下らずそのまま弁天堂からお滝場へ。お滝場の上に橋を渡って山道があるが、そちらが弁天堂道だったと思うのだが。しかしこの道は途中で崩れがあり、う回路が先ほどの谷間の道だったと判明。

台風の被害はあちらこちらに爪痕を残す。引き返して弁天堂の休憩所で一服。ついでにお札もいただく。手水に流れるお水が冷たく気持ちよい。今年のイワタバコは花つきが悪いです。暑さと雨が少ないせいでしょうかねえ と社務所での話です。

|

|

| この下の谷を越えるらしいけど? | 弁財天 |

|

|

| 弁天堂お滝場 | お滝場後ろの道が 東海自然歩道だったけど? |

松ノ馬場駅を出たのが10時、途中で休憩しながらだったけれどここまで4時間も掛かってしまった。暑くてたまらんし身体が重い。こんな調子では真夏の山歩きはたいへんだ。愛宕山にも登るのは無理やん。ショック状態で、無動寺からケーブル駅へとこれまた急な参道を登っていく。

最近コンクリート舗装されたようで、逆に滑って歩きにくい。大きな杉の木立が続き比叡山に来たなあと感じる。時折参拝の人が下ってくるが、静か。行者さんが真夜中に汲みに来るという阿加井の井戸を越える。小鳥の囀りに混じって、シュッシュ、シュッシュと音がする。あたりを見回すと、舗装道の横のコンクリートの側溝の底でまっくろの蛇が懸命に進んでいた。わたしが近くにいるせいか、もう必死のありさまで長い体をのたうちながら傾斜のある溝を前進している。気の毒なので急ぎ足で追い越した。黒いカラス蛇、久々に見た。

|

|

| 荷物運びの新兵器と大喜びの僧侶 | 阿加井の井戸 |

|

|

| 大慌てで逃げるシマヘビ(カラス蛇) | 急坂を荷を担ぐ修行僧 |

弁天堂のあたりで上に行く小坊主とすれ違ったが、その若者が参道を下ってきた。背中には背負子に段ボール箱を括り付けている。食料や飲み物かなあ。「ご苦労様、坂道をそんな荷物を持ってたいへんですねー」と声を掛けると、「いいえ まだ下りなんで楽です。登りはたいへんです」と足取り軽く無動寺へと下って行った。。

毎日毎日こうやって山道を歩き回り身体が鍛えられていくのだろう。以前会った作務衣の若者も坂道を掛け下っていったもんな。比叡山の修行は厳しいというが、険しい山中で耐えた分しっかりと身に沁みこんでいくのだろう。それにしても、いつ歩いてもこの無動寺の参道はしんどいなあ。無動寺に参拝に来たともだちは、この坂を登ってくるときあまりのしんどさに、後ろから背中を押してもらいながらやっとこさ帰ってきたそうだ。

|

|

| 長い坂を登り切ってやれやれ | ケーブルカーに飛び乗った |

やっと無動寺参道の入り口に建つ鳥居に到着。坂本ケーブル駅も目の前だ。すると叫び声がして、「もうすぐケーブルカー発車です。お急ぎください」と聞こえる。ケーブルカー!考える間もなく「乗せてください!」と駆け込んだ。切符を大急ぎで買って、車中へ。なんとまあ、外人さんでほぼ満員の車内。私が席に座るとすぐに発車。あとはのんびり、眼下の琵琶湖を眺めながら。坂本駅でも接続バスがあり、JR駅まで楽した。

|

|

| ケーブルカーから琵琶湖を眺める | インバウンドで満員です |

下界よりも涼しいとはいえ山中でも36℃。真夏の山歩きはよほど気を付けないとたいへんだ。年々高温の夏が続く。どこの山なら行けるんだろう。この状態では愛宕山にも登れそうにないってショック。それにしても、久々に大汗流してくっさい臭いを体外に排出。体中の血液が一新されたようで心地よい疲れだった。

|

|

| マツカゼソウ咲きだした | きのこ |

|

|

| ミゾホウズキ | これはなに?ミゾホウズキの実らしい |

|

|

| イワタバコ | 数が少なかったイワタバコ |

道端で見つけた葉っぱのシュラフのようななにかは、「おとしぶみ」というなんとも雅なネーミングの昆虫の幼虫の揺りかごだそうです。↓↓

どうやってシュラフを作るのか動画もあります。びっくりですよー。回峰行の道の険しさは有名だけれど、修行僧たちも急な道では山壁につかまりながら一歩一歩を進むそうな。飛ぶように走って下ったり上ったりっていうわけではなさそうで、ちょっとほっとしました。でもあの道を暗闇の中歩くってすごいです。

|

|